본문

“치매 환자 입양·유언, 그 순간의 정신 상태가 핵심…공증 유언으로 분쟁 예방해야”

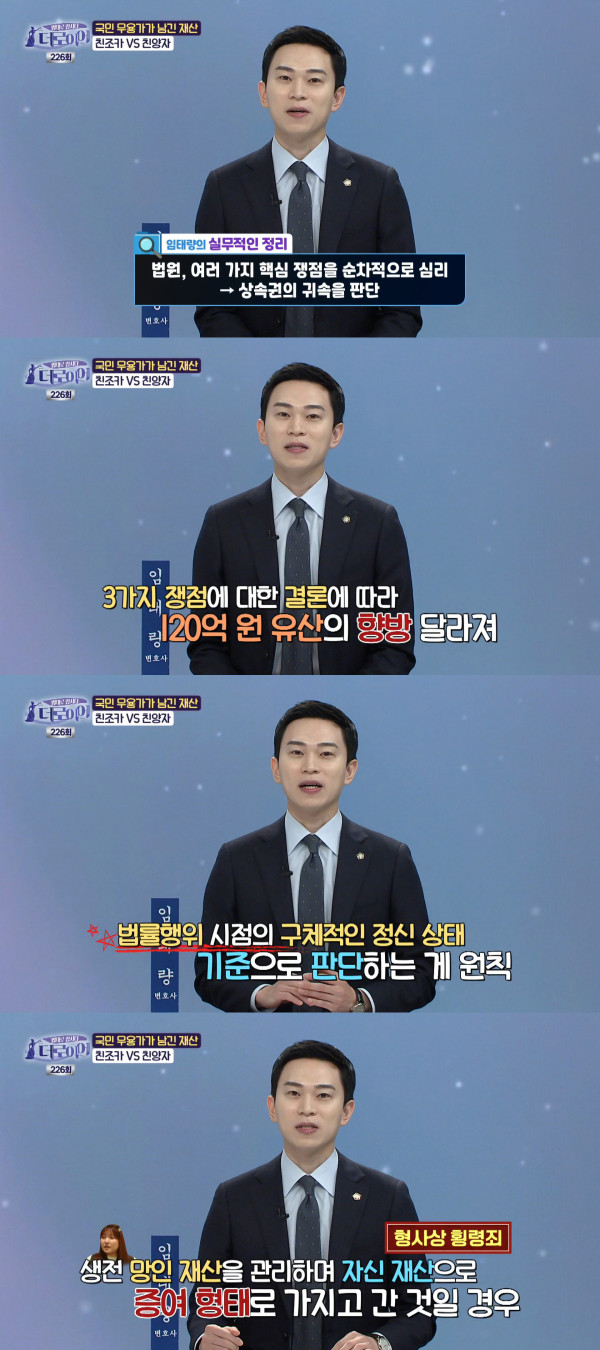

법무법인 PK의 임태량 변호사가 KNN ‘법대로 합시다 <더 로이어>’ 226회에 출연해 치매 환자를 둘러싼 상속 분쟁 사례를 분석하며 사전 준비의 중요성을 강조했습니다.

12월 20일(토) 오전 9시 10분 방송된 이번 회차는 중증 치매를 앓던 국민 무용가가 남긴 120억 원의 유산을 놓고 조카와 수제자가 법정 싸움을 벌이는 사례를 다뤘습니다.

건강할 때는 공익재단 기부, 치매 후엔 수제자에게

망인은 2014년 건강했을 때 전 재산을 공익재단에 기부하겠다는 공증 유언을 남겼습니다. 하지만 치매 진단 이후 외부와 단절된 채 수제자와만 지내며 2017년 수제자에게 전 재산을 준다는 자필 유언을 작성했고, 2018년에는 수제자를 친양자로 입양했습니다.

조카는 치매 상태에서 이뤄진 입양과 유언이 모두 무효라며 소송을 제기했습니다.

가장 중요한 건 ‘그 순간’ 제대로 이해했느냐

임태량 변호사는 “치매 진단을 받았다고 해서 이후 모든 법률행위가 자동으로 무효가 되는 것은 아닙니다”라며 “법원은 입양이나 유언을 한 바로 그 시점의 정신 상태를 진료기록, 뇌 영상, 의사 소견 등으로 꼼꼼히 따집니다”라고 설명했습니다.

특히 친양자 입양은 이전 가족관계가 완전히 끊기고 새로운 부모-자녀 관계가 만들어지는 강력한 효과가 있어, 당시 망인이 이런 법적 의미를 제대로 이해했는지가 핵심 쟁점이라고 강조했습니다.

자필 유언 무효되면 공익재단으로

2017년 자필 유언이 의사능력 부족이나 형식 미비로 무효가 되면 어떻게 될까요? 임태량 변호사는 이 경우 2014년 공증 유언이 다시 살아나 유산이 공익재단으로 간다고 설명했습니다. 자필 유언은 내용, 날짜, 주소, 성명을 모두 본인이 직접 쓰고 날인하여야 하며 하나라도 빠지면 무효가 되기 때문입니다.

“공증 유언이 가장 안전한 방법”

임태량 변호사는 “유언을 남기실 계획이라면 공증인이 증인 2명과 함께 의사능력과 진정성을 확인하는 공정증서 유언을 작성하시길 권합니다”라며 “자필 유언은 사후에 진짜인지, 형식이 맞는지를 놓고 다툼이 생길 가능성이 있습니다”라고 조언했습니다.

아울러 고령이거나 지병이 있다면 유언 작성 당시 의사로부터 정신 상태가 온전하다는 진단서를 받아두면 나중에 분쟁을 막을 수 있다고 덧붙였습니다.

관련 법적 문제로 상담이 필요하신 분들은 051-911-5640으로 문의 가능합니다. 방송 전체 내용은 유튜브 채널에서도 시청하실 수 있습니다. (https://youtu.be/VEcBeQeraVI?si=oV6GhpimlOzOnE9x)

전화문의

전화문의 문자상담

문자상담 오시는 길

오시는 길